ダッシュボードとは、データや情報を視覚的に表示して一覧できるインターフェースのことを指します。一般的には、複数のデータソースからの情報を一元的に管理・表示することで、ユーザーが状況を一目で理解でき、迅速に意思決定を行うためのツールとして使用されます。

ダッシュボードは、複雑なデータを一覧表示し、視覚的に解釈可能な形に整理することで、我々がビジネス環境、IT環境、マーケティング活動など、さまざまな情報を一目で把握できるようにするツールです。しかし、単にデータをグラフやチャートにまとめるだけでは不十分で、データを意味のある形で提示し、その解釈を手助けし、行動につなげる力がダッシュボードには求められています。

この記事では、ダッシュボードの概念からその種類、効果的なダッシュボードを設計し最適化するための要素、そして主要なダッシュボード作成ツールとその比較まで、ダッシュボードについて幅広く深く解説します。

また、データ分析そのものについては以下の記事をご参照ください。

その他にも、データ可視化そのものについて知りたい方はこちらの記事からどうぞ。

1.ダッシュボードとは?

「ダッシュボード」は、上述の通り、データや情報を視覚的に表示して一覧できるインターフェースのことを指します。

ダッシュボードは多種多様で、その具体的な形状や機能は用途や目的によります。

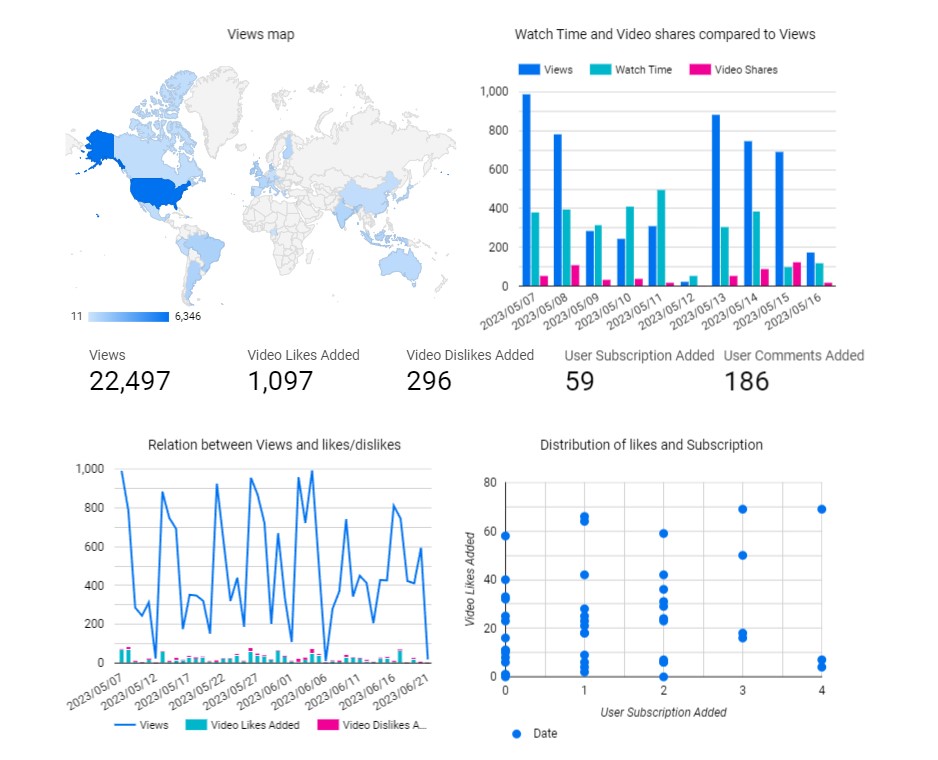

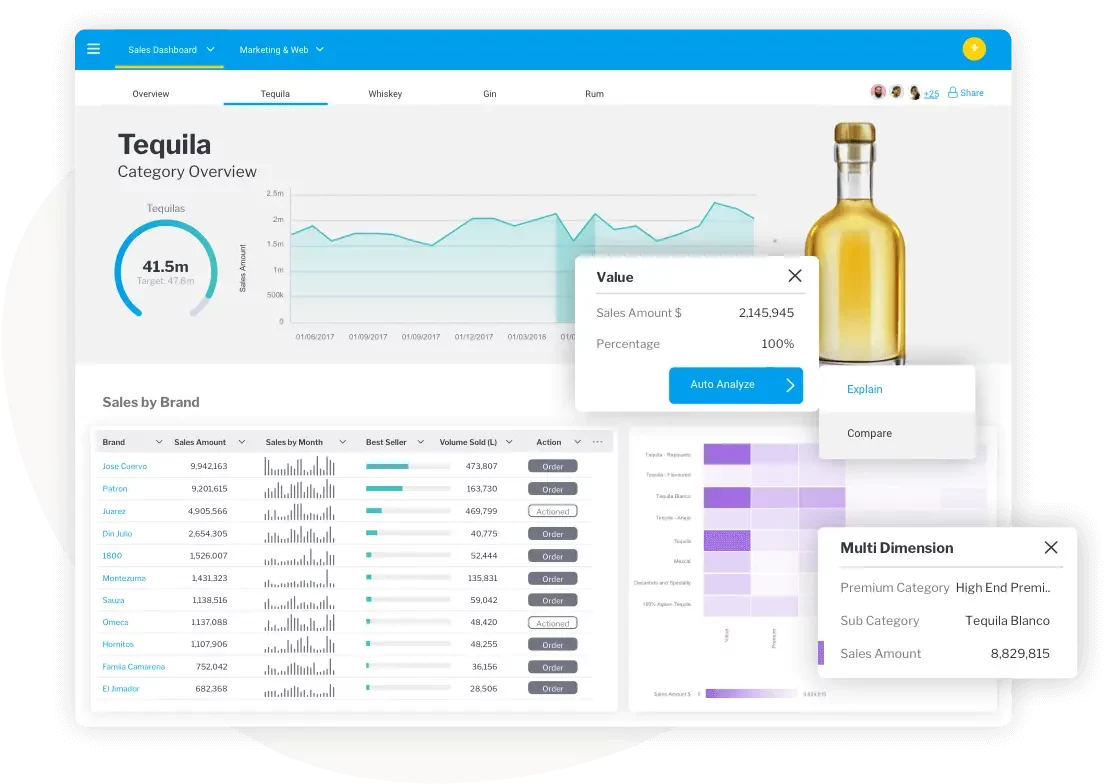

ビジネス上では、売上、顧客満足度、製品パフォーマンスなどの重要指標(KPI)を追跡するためのビジネスダッシュボードがよく使われます。IT分野では、システムの状態やネットワークのパフォーマンスを監視するダッシュボードが存在します。また、ソーシャルメディアの分析や、ウェブサイトの訪問者行動を追跡するためのダッシュボードもあります。

これらのダッシュボードは、一般にデータの視覚化に重点を置いており、チャート、グラフ、マップなどを使用してデータを表示します。これにより、ユーザーは複雑なデータを簡単に理解し、分析し、それに基づいて行動を取ることができます。

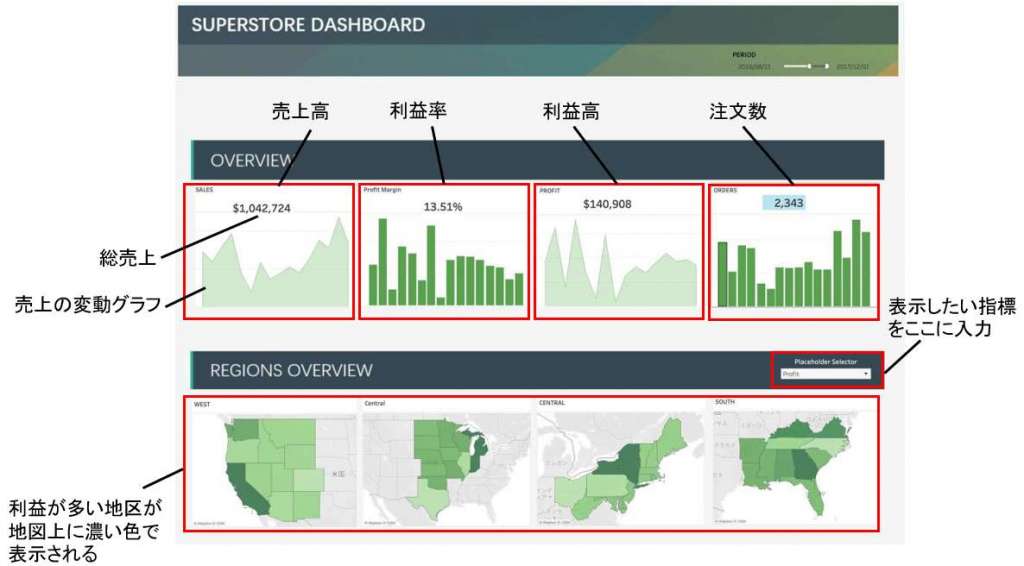

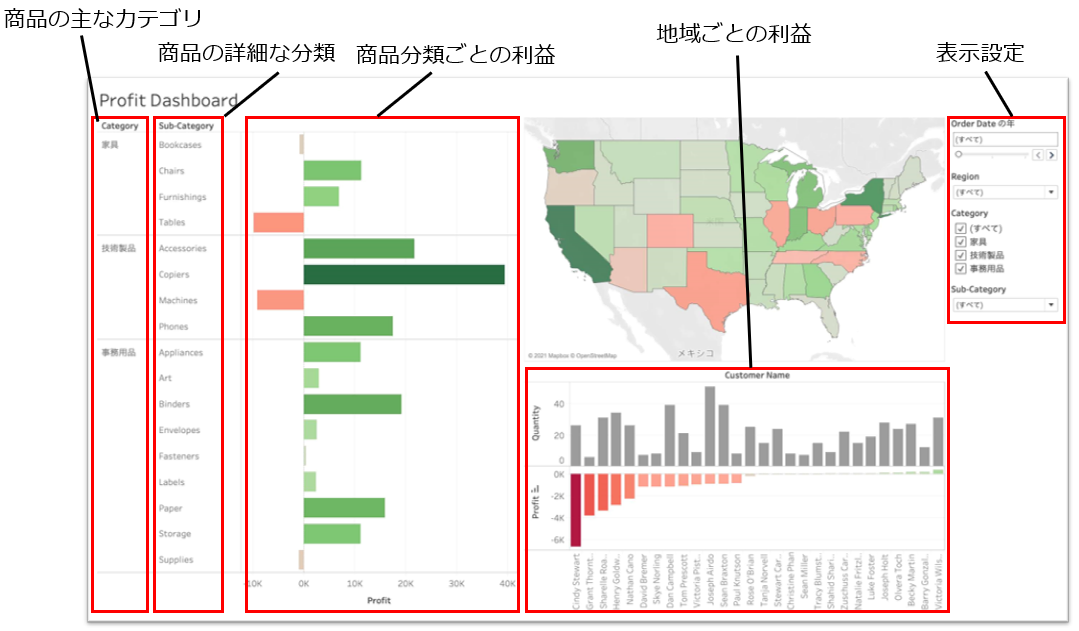

イメージとしては、下記のようなものがあります。

▼会社の売り上げ、コストなどを把握するダッシュボード例

「データ視覚化/ダッシュボードデザインを成功させる95のチェックリスト」をダウンロードする

2.ダッシュボードのメリット

情報の視覚化

ダッシュボードは、複雑なデータを視覚的に表示し、理解しやすくします。グラフ、チャート、マップなどを使用して、パターン、トレンド、異常などをすばやく認識できます。

このポイントをさらに詳細に以下の記事にも紹介しています。

参考:『データ可視化とは?その重要性や手法、よくある課題と解決策を解説』

参考:『データの民主化とは?手順、メリット、重要性をわかりやすく解説』

リアルタイムの情報共有

ダッシュボードは多くの場合、リアルタイムまたは定期的に更新され、現在のパフォーマンスや状況を把握することができます。これにより、必要な対応を迅速に行うことが可能です。

参考:日経講演『意外と知られていない、リアルタイム可視化の威力』

アクセシビリティ

クラウドベースのダッシュボードツールは、どこからでもアクセス可能です。これにより、リモートで働いている人々や異なる場所にいるチーム間でも情報を共有しやすくなります。

以下の支援事例もご参考にされてください。

広告クリエイティブダッシュボード構築支援(AWS(Redshift/S3)&Tableau Extensions API)

3.ダッシュボードのリスク

ダッシュボードは多くのメリットを持っていますが、同時にいくつかのリスク(デメリット)もあります。

データの誤解

ダッシュボードは情報を簡略化し、視覚的に表示しますが、これがデータの誤解を招くことがあります。特に、データの背景や文脈が失われたり、視覚化が不適切な場合、誤った結論を導く可能性があります。

そのために、データ民主化の活動の一環として、データリテラシー向上の取り組みなどをしている企業も多いです。

参考:『「データリテラシー」組織における必要性と、鍛え方を教えます。』

参考:『データの民主化とは?手順、メリット、重要性をわかりやすく解説』

過剰な依存

ダッシュボードに過度に依存すると、データの探求や深い分析を省みなくなるリスクがあります。ダッシュボードは表面的な洞察を提供しますが、必ずしもデータの全体像を描き出すわけではありません。

メンテナンスコスト

ダッシュボードはリアルタイムのデータを提供するためには、データの整合性を保つための維持と管理が必要となります。これは時間とリソースを必要とします。また、ライセンスコストはもちろんのこと、様々な運用コストは必然的にかかってきます。

このあたりの投資対効果を考えることも必要です。このポイントに関しては、以下の支援事例も参考にされてください。

ツールの学習コスト

ダッシュボード作成ツールは数多く存在し、それぞれに異なる機能と複雑さがあります。適切なツールを選択し、ユーザーがツールを使いこなすための学習が必要となることがあります。

プライバシーとセキュリティ

ダッシュボードは重要なビジネスデータを集約し表示するため、データのプライバシーとセキュリティの整備が重要となります。これらの情報が不適切に共有されると、企業のリスクとなる場合があります。

このポイントの解決策としては、データガバナンスが論点になります。

4.ダッシュボードの構築プロセス

ダッシュボードを作成する際には、以下の一般的な手順を参考にすると良いでしょう。

Step1 ユースケース(目標)を定義する

ダッシュボードが何を達成するべきかを明確にしましょう。ダッシュボードはビジネスの目標や戦略をサポートするためのものであるべきです。たとえば、製品の売上を追跡したい、ウェブサイトのトラフィックを分析したい、などのユースケースや目標を設定します。

Step2 利用者を把握する

ダッシュボードのエンドユーザーが誰で、何を必要としているのかを理解しましょう。これにより、関連性のあるデータと視覚化を選択することができます。

Step3 データソースを特定する

必要なデータがどこにあるか、どのようにアクセスできるかを特定します。さまざまなデータソースからデータを取得し、統合することが必要な場合があります。

Step4 重要業績評価指標(KPI) の選択

KPIは、ダッシュボードの最も重要な部分で、組織が目標を達成するための成果を測定します。

選択されるKPIは、ダッシュボードの目的と密接に関連しています。ビジネス系ダッシュボードの場合、KPIは売上、顧客満足度、製品のパフォーマンスなど、業績を追跡するための指標となります。

※KPIの作り方:”SMART”

KPI(Key Performance Indicator)とSMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)のフレームワークは、目標設定とパフォーマンス管理において密接に関連しています。

KPIは、組織のパフォーマンスを測定するための具体的な指標であり、SMARTの原則は、そのようなKPIを設定する際のガイドラインを提供します。

具体的には、

- Specific(具体的): 特定の結果を明確にし、どのようなアクションが必要か理解できる

- Measurable(測定可能): 数値化可能で、パフォーマンスの改善や劣化を追跡できる

- Achievable(達成可能): 現実的に達成可能な目標を反映している

- Relevant(関連性): 組織の戦略的目標と直接関連している

- Time-bound(時間制約): 特定の時間枠内で測定される

Step5 視覚化の設計

データをどのように視覚化するかを決定します。グラフ、チャート、マップなど、情報を最も効果的に伝えるための視覚化を選びます。

この段階でのダッシュボードデザインに関しては以下の記事で具体例とともに解説しています。

Step6 ダッシュボードを作成・構築

選択した可視化ツールを使って、ダッシュボードを作成します。データの視覚化と配置、色の選択などを行います。ツール選びは以下の記事も参考にされてください。

参考:『2023年|実際に使って良かったデータ可視化ツール9選』

Step7 テストと改善

ダッシュボードが期待通りに機能するかをテストし、必要な改善を行います。エンドユーザーからのフィードバックを取り入れ、ダッシュボードを最適化します。

Step8 維持と保守・運用

ダッシュボードは定期的に更新し、データの整合性を維持する必要があります。また、ビジネスの目標やニーズが変わった場合には、ダッシュボードもそれに合わせて更新します。

※更新頻度の論点

ダッシュボードの情報は、定期的に更新される必要があります。その頻度は、そのダッシュボードの目的と使用するデータの性質によって異なります。例えば、リアルタイムの業績や成果を監視するダッシュボードは、常に最新のデータを表示する必要があります。

この点に関しては、ダッシュボードを支えるデータの流れを作るデータプラットフォームも論点になりますので、以下の記事もおすすめです。

5.主要なダッシュボードツールとその比較

これらのツールは、それぞれ特徴と強みがあります。選択する際には、下記の観点で検討する必要があります。

- 機能

- マイナーなグラフを用いたい場合等は、事前に実装可能かどうか調べる必要があります。

- また、既存システムとの親和性も検討すべき要素の一つであり、自社で利用しているデータベースの種類なども併せて検討します。

- 自社内でTeams・PowerPointなどのmicrosoft製品を多く用いているのであれば、同じくMicrosoft製品であるPower BIが有力な選択肢となります。

- 予算

- 製品によって、価格は大きく異なります。

- ユーザーのスキルレベル

- 自社内でBIツールに知見がないのであれば、Tableauなど、ユーザー数が多く、文献の多いツールを選択するべきでしょう。

Tableau

ビジュアル分析やインタラクティブなダッシュボード作成に広く使われているツールで、多くのデータソースから直接データを読み込むことが可能です。Tableauは初心者から上級者まで幅広く利用されています。以下の記事に詳細を紹介しています。

Microsoft Power BI

これはMicrosoftのBI(ビジネスインテリジェンス)ツールで、主にデータの視覚化とダッシュボード作成に使われます。Office 365との統合が進んでおり、特にMicrosoft環境を使用している組織にとっては有用な選択肢となります。以下の記事は、上述のTableauとの比較記事です。

QlikView/Qlik Sense

Qlikはユーザーがデータを探索し、視覚化を作成するためのプラットフォームを提供しています。QlikViewはより開発者向け、Qlik Senseはよりエンドユーザー向けのツールとなっています。

Looker Studio

Looker StudioはGoogleが提供しているサービスとの連携に優れている無料のBIツールです。

Looker

LookerもLooker studioと同じく、Googleが提供しているBIツールです。

独自言語「LookML」があり、BIツールを超えたデータアプリケーションプラットフォームとして知られています。

AWS Quicksight

クラウドサービスのAWSが提供しているBIツールです。

yellowfin

インサイト機能が特徴のBIツールです。

Dr.Sum

クライアント数に関係なく費用が一定であることなどが特徴です。

KI

キーエンスが開発したBIツールで、ノーコードでの機械学習実装等が可能です。

SAP BusinessObjects

統合基幹業務システムで有名なSAP社のBIツールです。

Oracle Business Intelligence

データベース管理システムで有名なオラクル社のBIツールです。

B→dash

データを用いたマーケティングに特化したクラウドシステムで、データの取込・加工・統合・抽出・活用がすべて行うことが可能で、機能の一つにBIがあります。

Domo

データ管理を強み問いしているBIツールです。未加工データに対しても瞬時に可視化することが可能となっています。

Sisense

アプリに埋め込み利用を想定したBIツールです。

MicroStrategy

予測分析を高精度で行えることを強みとしているBIツールです。

Actionista!

純国産のBIツールです。

Board

財務・収益予測などに用いることができるシミュレーション機能を搭載しています。

まとめ

ダッシュボードは、情報の視覚化、リアルタイム更新、迅速な意思決定、アクセシビリティの高さ、事業成果の追跡、そしてカスタマイズの自由度という多くのメリットを提供します。一方で、データの誤解、過剰な依存、維持管理の負担、ツールの選択、プライバシーとセキュリティの問題など、潜在的な課題にも注意が必要です。

データと共に、我々のビジネスと社会が進化を続ける中で、ダッシュボードはその進化を見つめ、理解し、そして導く有効なナビゲータとなるでしょう。

データの管理・活用でお困りの場合はデータビズラボへお問い合わせください。

データビズラボでは状況やニーズに合わせた様々なサポートをご提供いたします。

本記事をお読みいただいた次のステップとして『データ視覚化/ダッシュボードデザインを成功させるための95のチェックリスト』を手に取っていただけると具体的にダッシュボードを使用するイメージが具体化されると思います。

コメント