本記事ではマスタデータとは何なのか・どのように使われているかについて具体例を用いて解説します!

目次

1. マスタデータとは企業活動の基礎属性についてのデータ

1.1 マスタデータの定義

マスタデータとは業務上の重要な事項の属性を表すデータのことを指します。基本的に固定的であり、頻繁に変更されることはありません。また、業務における重要な事項の属性情報を扱っていることから、部門横断で全社的に使用されることが推奨されます。

1.2 マスタデータの役割

マスタデータによって自社の基本情報について従業員間で共通認識を持つことができると述べましたが、実際にビジネス部署に属している一般社員がマスタデータをそのままま見ることは多くないでしょう。マスタデータは、様々なシステムと連携し、日々溜まっていくデータに自社の基本情報を付与する役割を担っているのです。

データマネジメントを推進するデータビズラボの研修資料をダウンロードする

2. トランザクションデータとの違い

マスタデータと対になるデータとしてトランザクションデータがあります。マスタデータとトランザクションデータには下記のような違いがあります。

トランザクションデータについては下記で解説しています。興味のある方は是非ご覧ください。

トランザクションデータとは?具体例でクイックに解説!

3. マスタデータの活用例

マスタデータによって自社の基本情報について従業員間で共通認識を持つことができると述べましたが、実際にビジネス部署に属している一般社員がマスタデータをそのままま見ることは多くないでしょう。マスタデータは、様々なシステムと連携し、日々溜まっていくデータに自社の基本情報を付与する役割を担っているのです。

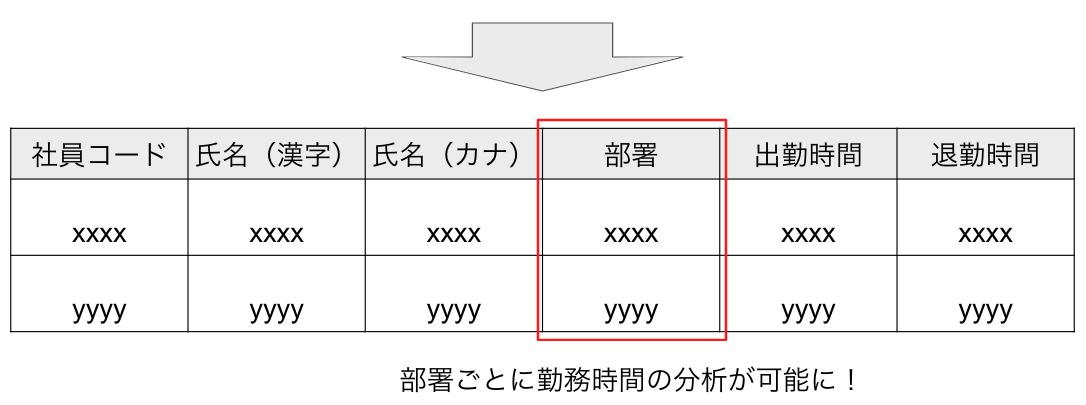

社員マスタの活用例

上記は勤怠システムを用いた例です。従業員側が社員番号・勤怠日時をシステムに登録するだけで、人事部が部署ごとの残業時間管理などをしているケースはよくあります。従業員は勤怠時間と一緒に所属部署を入力しているわけではないのに、部署ごとに分析できるのは何故なのでしょうか。

実はこれはマスタデータのおかげなのです。勤怠システム内にて管理されているマスタデータに、社員番号と所属部署が紐付けて管理してあれば、社員番号データから所属部署を割り出すことができます。

商品マスタの活用例

次はECサイトの販売管理システムの例です。顧客がECサイトを通して商品を購入した際のデータの流れを表しています。ECサイトから販売管理システムに入力される情報は、商品ID、購入数、顧客IDのみとなっていますが、商品マスタ、顧客マスタとそれぞれIDをキーとして紐づけることによって分析用データが出来、発送準備からマーケティング観点の分析まで行えるデータとなっています。

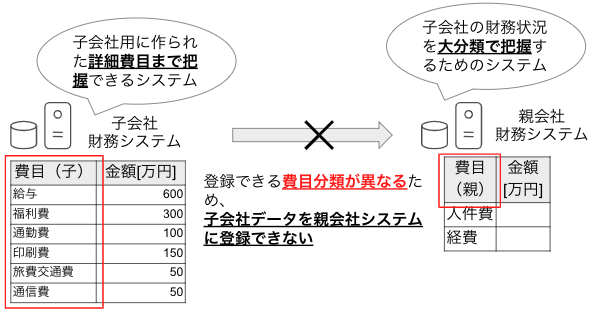

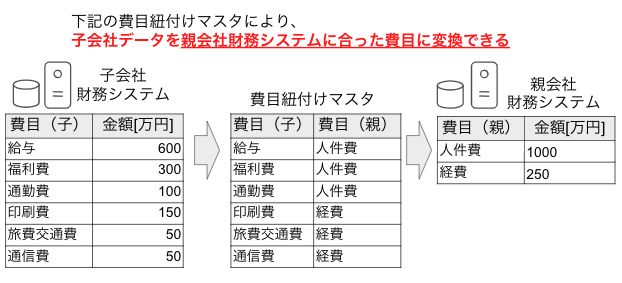

財務費目マスタの活用例

異なるシステム間でデータを送受信する際にもマスタデータが役立っている場合があります。特に財務系のシステムなどは企業にとって重要なデータが扱われている故に、容易に費目の追加・修正ができない場合も多いです。弊社が関わったクライアント様でも、子会社の財務データを親会社のシステムに送信する際に費目が異なるために登録できないといった課題を抱えているところもありました。(下記図参照)

このような課題は異なる費目を紐づけるためのマスタデータを作成し、データ送信のプロセスに組み込むことで解決できます。(下記図参照)

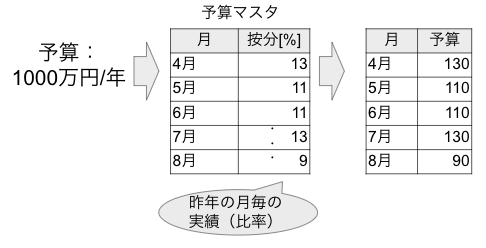

予算マスタの活用例

過去実績から各月に予算のどれくらいの割合が消費されたかを算出し、本年度の年度予算と乗算を行うことで本年度の月毎の予算を算出することができます。

4. マスタデータ管理について

マスタデータは企業活動で重要な役割を担っており、データ活用の重要性が高まっている中でその重要性は増しています。

また、マスタデータは業務上の重要な事項を扱うデータであるため、常に唯一の正しい情報である必要があります。マスタデータ管理については下記記事で解説していますので是非参考にしていただければ幸いです。

マスタデータ管理とは?適切に運用する重要性とその手法を解説

また、データの管理・活用でお困りの場合はデータビズラボへお問い合わせください。

データビズラボでは状況やニーズに合わせた様々なサポートをご提供いたします。

コメント